Abstract: This study characterizes the intuition as a form of intelligence and uses it to access the reality itself. Combine the intuitive vision with ecstasy, speaks of it as supersensible, frees it from the sensible. Uses it to contemplate the whole, the things, the self. Tells of it the wisdom and the form, finishing between East and West, God and the states of consciousness.

Keybords: Intuition, Meditation, Ecstasy, Reality itself, Mysticism.

Introduzione

Qual è lo stato dell’arte dell’intuito? Ne riportiamo alcuni dei più importanti capitoli e ne ricomponiamo altri con lievi tratteggi di originalità per coerentizzarne il quadro generale. Il nostro non è un irriflessivo inventario di ciò che c’è, ma un florilegio filosofico in cui vengono incastonate le sole gemme del pensiero umano che s’addomesticano a questo dominio: il paradigma di accesso intelligibile all’in sé e percettivo al fenomeno.

Per quanto possibile miriamo a che il lettore si senta a casa, a luoghi in cui possa esclamare “niente di nuovo al fronte!”, lasciandoci la simpatia d’aver composto un discorso altrimenti ancora troppo frammentato fra le varie discipline, demarcato gli argomenti propri dell’intuito.

Per quanto possibile ci appoggiamo alle più note misure sul tema, anche se il cuore del discorso è trafitto dalle testimonianze che, per loro natura, sono prive di misure e che, come tali, ci costringono all’immedesimazione, o a esserne noi testimoni o a non credere. Questo non è un difetto dato dalla povertà dei nostri strumenti di misura, ma è una questione di principio: trattando il mondo del sovrasensibile, le misure e le sensibilità ne possono parlare solo per via indiretta; una conferma indiretta sufficiente a tutelarci, almeno in parte, dai più palesi impostori.

Ogni capitolo è un esame dell’intuito trattato in contesti storici o culturali diversi, estrapolato dai luoghi che gli hanno dato forma per riproporre quelle forme sotto questo paradigma, per il quale ci è dato comporre il discorso in maniera inusuale all’idealismo, al nichilismo e al realismo. Questo “inusuale” è acquattato in quelle lievi originalità (presenti in qualche capitolo) capaci in fine di produrre grandi cambiamenti: l’accesso intellegibile all’in sé e percettivo al fenomeno.

- Intuito e Intelligenza

Assumiamo l’ipotesi dell’intuizione intellettuale, l’intuito, il guardar dentro colla mente, come una forma di intelligenza1 pura e passiva:

- Pura, perché capace di entrare in contatto con la realtà in sé, senza le interferenze e discriminazioni dell’osservatore, ovvero è capace di comprendere la realtà immediatamente senza passare attraverso ragionamenti o altri schemi;

- Passiva, perché è un’attività intellettuale inconscia, a razionalità spenta, che si dirige in modalità “pilota automatico”.

In quanto “intelligenza passiva” ciò che l’intuito intende del mondo non si configura direttamente alla coscienza linguistica, bensì in guisa a-linguistica allo spirito, senza schemi e parole, differenziandosi dall’intelligenza attiva in quanto quella è discorsiva mentre questa no. Per esempio: ho avuto intuizione che è così, non so perché ma credo sia così.

In quanto “intelligenza” rientra completamente dentro le capacità intellettuali, nel campo della psiche la cui etimologia – dal greco psyché, fiato, alito, respiro – parla di uno spirito come soffio di componenti psichici incorporei.2 Ciò permetterebbe di non ridurre completamente l’intelletto in intelletto segnico-concettuale, «completamente condizionato dalle esigenze pragmatiche»,3 ma lascia spazio a un secondo modo di conoscere, che inizia «dove la conoscenza segnica finisce»:4 nel primo caso parliamo di intelligenza concettuale a razionalità accesa di tipo categoriale sensibile, nel secondo caso parliamo di intelligenza intuitiva a razionalità spenta di tipo a-categoriale e sovrasensibile. Si prefigura, con Bergson e Scheler e in contrasto a Kant, «una regione del sapere non occupata dal segno […] e tuttavia accessibile»;5 una datità accessibile non esclusivamente a posteriori dalla sensazione empirica e a priori dalla forma logica, ma anche immediatamente dall’attività pura della psiche, senza fisicità e formalità, solo spirituale, l’intuito. Così da indicare, fra il concepire fuori del concetto e il guardare dentro dell’intuito, uno scarto riassumibile nella facoltà della razionalità (accesa o spenta) di fabbricare segni. Quindi un intelletto che «con due sforzi di direzione opposta»6 è in grado di esercitare l’intelligenza concettuale e intuitiva.

Il primo implica che si giri intorno alla cosa, il secondo che si entri in essa.7

Cioè il concetto, coi suoi segni,8 racconta la cosa, limitandola alle relazioni con altro e in quanto tali misurabili e sensibili. L’intuito, senza segni, entra nella cosa, svincolandola dall’altro e in quanto tale non misurabile e non sensibile.

- Intuito e Interezza

Ciò che l’intuito intende è immediatamente l’oggetto nella sua interezza, così d’aver immediatamente chiaro cosa gli appartenga e cosa no.

L’intuizione […] coglie l’essere nella sua essenza, nella sua immediatezza e integrità.9

Da cui: l’intuizione è la visione del tutto e si riduce al concetto come visione della parte che ci interessa. Talché: il passaggio da intuizione a concetto implica una «diminuzione»10 specifica della visione, mentre il passaggio da concetto a intuizione implica un aumento generale della visione. Questo significa che «fra essere ed essere percepito c’è solo una differenza di grado»11 sufficiente a far crollare la barriera kantiana posta fra fenomeno e cosa in sé: fra la realtà apparente dei fenomeni e la realtà sovrasensibile dell’in sé vi è un rapporto «parte-tutto».12

Nel mondo della metafisica, il tutto è l’intuizione originaria capace di cogliere l’essere nella sua interezza, per dare origine alla conoscenza sovrasensibile; mentre la parte è la percezione secondaria di alcuni aspetti del tutto in misura dell’apparato psicofisico percipiente, per dare origine alla conoscenza sensibile. Ciò non toglie che nel mondo sensibile e misurabile dei fenomeni – seguendo Bergson – è solitamente dall’analisi e dalla sensazione delle parti che successivamente operiamo l’intuizione nel tentativo di cogliere l’essere nella sua interezza; o meglio: non si ha intuizione di qualcosa che in qualche maniera non sia prima entrata fra i nostri interessi. L’intuizione è dunque qualcosa che s’esercita a posteriori sulla parte, anche se rimanda all’anteriore interezza della parte interessata: una visione intuitiva, ossia, unificante «che parte dal due per arrivare all’uno»,13 diversa dalla visione concettuale dividente che parte dall’uno per arrivare al due. Dove «[le parti] del mondo, che il pensiero comune considera come entità autosufficienti, in realtà non sono altro che “vestigia” dell’unico [tutto]».14

Per i tipi psicologici – parafrasiamo Jung – la sovranità della coscienza regna la parte, visibile al giorno, domabile; mentre il tutto eccede tale regno, invisibile nella notte, indomito. Una sovranità della coscienza limitata dai suoi confini categoriali, sensibili, linguistici, e per tali limiti impossibilitata a vedere e controllare tutto, il quale abbonda15 di realtà e la cui intera realtà resta accessibile solo per via intelligibile, ovvero per puro intelletto, l’intuito.

- Intuito e Meditazione

L’intuizione ci accade normalmente in un lampo, è una lampante illuminazione su qualcosa, un istante di illuminazione. La meditazione – mette in nuce Capra – è un prolungamento di tale istante intuitivo:

Nella nostra vita quotidiana, le visioni intuitive dirette, che penetrano nella natura delle cose, sono normalmente limitate a istanti estremamente brevi. Non è così nel misticismo orientale nel quale esse durano per periodi più lunghi e infine diventano uno stato di consapevolezza.16

Il picco meditativo, l’estasi, è dunque un’intuizione prolungata nel tempo. Cioè intuizione ed estasi meditativa si differenziano per durata e consapevolezza, ma sono lo stesso accesso alla realtà: accedono alla realtà immediatamente nella sua interezza (mente intuitiva) e non mediatamente in qualche suo aspetto (mente concettuale). Tant’è si possa dire: l’intuizione ordinaria, avvenente in istanti estremamente brevi, è un lampo di estasi, di contatto con la realtà in sé; l’estasi è lo stato di visione intuitiva, propria dei picchi meditativi dei mistici.

- Intuito e Irrazionale

Il misticismo, la visione intuitiva, abbraccia l’irrazionale in quanto abbraccia ciò che non ha segno: “ché ogni segno parzializza, ché ogni razionale fabbrica segni”. S’abbisogna quindi di conciliare l’intelligenza intuitiva col suo dirsi irrazionale. Per farlo rispondiamo alla domanda “cosa è irrazionale?” ricorrendo a una delle sue più semplici definizioni:

I numeri irrazionali sono quei numeri la cui espansione non termina mai in qualunque base e non forma una sequenza periodica.

(Definizione matematica del numero irrazionale)√

Qualifichiamola: irrazionale è quell’oggetto la cui interezza non è misurabile (la cui espansione non finisce mai) sotto alcuna analisi o sensazione (in qualunque base)17 e non è prevedibile (non forma una sequenza periodica). Es. di √2 possiamo prevedere solo la parte di risultato già contata, il resto del risultato ci è invece ancora senza segno e per tale irrazionale.

Questo significa che l’irrazionale può essere qualcosa la cui intera ragione è oscura ed estranea al pensiero razionale che la esamina, non conforme e non regolare alla razionalità analizzante.18 In questi casi la conoscenza della sua intera ragione non si fonda su misure valide in quanto non è deducibile da misure; per quanto dalle misure penetrabile in alcuni suoi aspetti, mentre la sua interezza resta insondabile da qualsivoglia forza razionale non infinita. Si esprime così un rapporto incommensurabile, se non all’infinito, fra la parte segnica e il suo intero non segnico, fra la razionalità come facoltà sensibile del conoscere e la ragione come oggetto sovrasensibile del conoscere.19

La conclusione è che l’intuito può dirsi intelligenza perché si lega alla sovrasensibile ragione in sé del tutto, pur rimanendo slegato dalla sensibile razionalità delle parti. Il suo essere, insomma, non ci è irrazionale perché mancante di razionalità, ma perché ne abbonda: ci è sovrarazionale.

- Intuito e Fisica

La visione pura della psiche, l’intuizione, è priva di fisicità, senza filtri e interferenze, trasparente, attraversata senza perdita di energia, come non fosse sul cammino. La visione intuitiva è un trapassamento psico-spirituale sovrasensibile, capace di cogliere l’oggetto immediatamente per intero, senza bisogno di un’energia infinita per coglierne in un sol colpo l’interezza poiché priva di fisicità; e che non richiedendo un’energia infinita può essere retta dallo spirito anche per tempi prolungati, e che parlando di sovrasensibilità fa cadere il presupposto fisico «tutto è energia» (Einstein).

Per l’equivalenza materia-energia, il sovrasensibile è privo di energia. La sua interezza è anteriore a tutto ciò che appare parzializzato, dalle categorie convenzionali di spazio-tempo alle quattro energie fondamentali. Esso è la condizione di fondo dell’energia, di tutto ciò che appare giacché tutto ciò che appare è energia. Gli astrofisici lo immaginano come un vasto oceano senza limiti, ineffabile, misterioso; «abisso insondabile, origine di tutte le cose» (Lao-tse, Tao Te Ching). Esso è, per gli astrofisici, condizione di quel punto inimmaginabilmente energetico da cui il big bang. Per noi è condizione di tutte le possibili energie, in cui tutte le energie si sovrappongono, annullandosi (uguali e contrarie) in una singolarità energetica infinita con prodotto 0: un pregnant void (vuoto pregno).

[Ciò] ci mostra che ci si muove comunque su due “livelli” di descrizione, quello [degli] osservabili […] e il livello […] inaccessibile alla nostra osservazione. […] Qui constatiamo che […] la parte interessante del gioco resta per noi invisibile, intrinsecamente opaca. […] Su quanto avviene [in essa] possiamo solo formulare delle ipotesi teoriche [e solo su qualche suo aspetto]. La credibilità di queste ipotesi (teoria) è affidata alla loro verificabilità nel confronto tra le predizioni teoriche [e le osservazioni delle sue conseguenze fisiche].20

Nella visione intuitiva, l’intensità di interazione, detta costante di accoppiamento, è uguale a zero, quindi senza possibilità di incremento non-lineare dallo stato inosservabile a quello osservabile. È sovrasensibile, benché confermabile mediante l’osservazione delle sue conseguenze fisiche.

Una nota conseguenza dell’avere una visione intuitiva è che questa può modificare il proprio modo di percepire e pensare. Altresì sembra mostrare una correlazione con particolari misure dei sistemi psicofisiologici e neurofisiologici.

- Intuito e Psicofisiologia

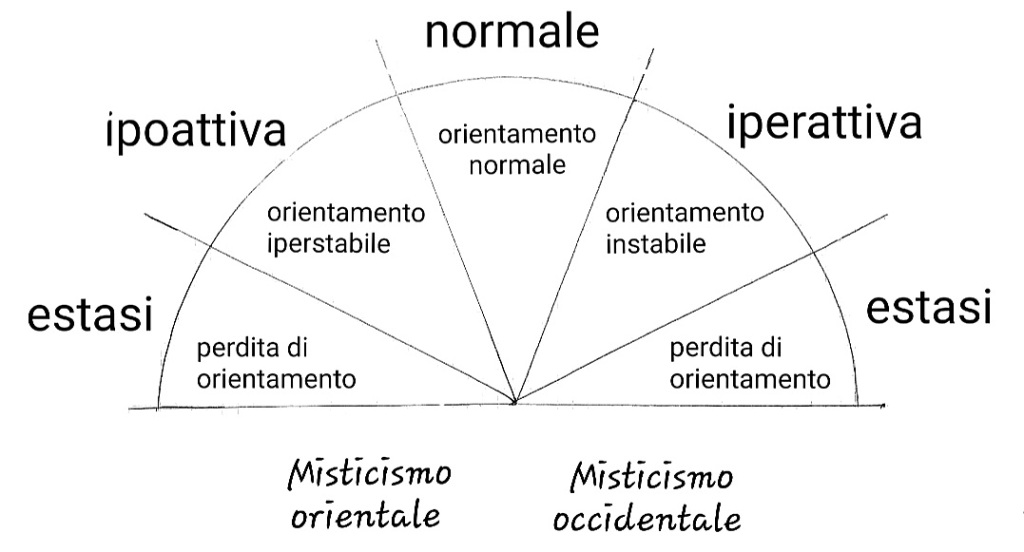

L’ipotesi dell’intuizione intellettuale trova conforto negli studi psicofisiologici di Fischer 1971,21 dai quali è testimoniabile che il picco dello stato mistico segue la risposta di perdita dell’orientamento;22 la quale si attiva diminuendo la velocità di elaborazione del cervello fino all’ipoattività, oppure aumentandone la velocità fino all’iperattività, in cui non riceve più informazioni dall’esterno. Tale ipoattività si registra sul sistema parasimpatico mentre l’iperattività sul sistema simpatico;23 entrambi questi sistemi costituiscono il sistema nervoso autonomo responsabile della regolazione delle azioni inconsce dell’organismo. In breve:

- L’ipoattività può raggiungere una velocità cerebrale talmente bassa da spegnere ogni propria attività schematizzante, sospendendo fra parentesi la percezione sensibile (Bergson);

- L’iperattività può raggiungere una velocità cerebrale talmente alta da superare ogni propria attività schematizzante, spezzando e oltrepassando la percezione sensibile (Scheler).24

Questi raggiungimenti mandano in crash il sistema fisico cerebrale, sono cioè i limiti fisici cerebrali, le velocità di fuga oltre le quali la psiche si sgancia dalla fisicità, e in purezza, in un’estasi senza schemi psicofisici, s’apre a uno stato intuitivo-meditativo. La tecnica estatica è consequenziale:

Per cambiare lo stato di coscienza [fino al picco mistico] si può [cambiare] il volume delle informazioni sensoriali oppure la velocità di elaborazione del [cervello]. 25

Il modello che ne segue è quello di Fischer26 integrato del concetto di orientamento e trasformato da cartografia a contagiri:27

Attività psichica degli stati di coscienza

Figura 1 – Contagiri degli stati mentali fino allo stato di estasi, in misura della velocità cerebrale.

Nell’attività normale di coscienza, l’attività cerebrale non è né irregolare (iperattiva instabile) né troppo stabile (ipoattiva iperstabile), ma raggiunge un equilibrio critico tra i due estremi; mentre lo stato mistico di estasi è anticipato da una attività cerebrale terribilmente stabile o instabile, in cui possono avvenire eventi avversi come l’entrata in uno stato di non-coscienza (attività cerebrale eccessivamente stabile) o di allucinazione (attività cerebrale eccessivamente instabile).

Nel modello, la visione estatica del picco mistico è caratterizzata da una disorientante velocità di elaborazione cerebrale (in negativo ipoattiva o in positivo iperattiva) esorbitante in tratti naturali caratteristici di particolari attività inconsce (sistema parasimpatico e simpatico). Cioè un’intuizione intellettuale per la quale la psyché si svincola, in ipoattività o iperattività, dai propri limiti fisici, sganciandosi dal piano della sensibilità – incorporea. Cosicché la condizione di un rapporto intuitivo (non segnico) sia conseguenza della possibilità di prescindere dalla funzione percettiva.

- Intuito e Neurofisiologia

Corrediamo i sopra studi con quelli sui correlati neurali dell’esperienza mistica compiuti da Newberg e D’Aquili 2001,28 nei qual studi si ha testimonianza che il picco dello stato mistico segue allo spegnimento dell’area cerebrale solitamente adibita all’orientamento. Esattamente tale area, sita nel lobo parietale superiore posteriore, è adibita, nella parte destra al controllo dello spazio fisico in cui ci si trova, ossia all’orientamento nell’ambiente, nella parte sinistra alla cognizioni dei limiti fisici del proprio corpo, ossia all’orientamento di sé.

Lo spegnimento delle sopradette aree dell’orientamento di sé o nell’ambiente, ci porta alla descrizione di tre grandi meditazioni, o grandi intuizioni;29 in cui il concetto di orientamento viene ascritto all’esame riflessivo dei fenomeni – in sanscrito vipaśyanā.

Ecco ora l’insegnamento del metodo […] metodo che volge all’arresto definitivo del vorticoso plesso delle cognizioni.30

(I) Meditazione sul Tutto

Questo genere di meditazione è una pratica comune ai maestri orientali. Essa consiste nello spegnimento cerebrale dell’orientamento di sé e del mondo esterno. Il risultato è la sensazione di perdita dei propri confini corporei e dell’informazione proveniente dall’ambiente esterno, così sperimentando quel senso di infinito e di identificazione con il tutto; in cui la propria mente esiste senza “io”.

(II) Meditazione sull’Oggetto

Questo genere di meditazione è una pratica comune alle suore francescane e ai mistici-teologi occidentali. Essa consiste nello spegnimento cerebrale dell’orientamento di sé e del mondo esterno ad eccezione di un oggetto (nel caso delle suore francescane, l’immagine di Cristo) contemplato intensamente, così identificandolo come unica realtà e in esso identificarsi completamente; in cui la propria mente esiste in un altro “io”.

(III) Meditazione sull’Io

Questo genere di meditazione consiste nella capacità di contemplare intensamente il proprio sé spegnendo il mondo esterno e dissolvendo le proprie proiezioni mentali e fisiche, così identificandosi con la propria natura libera da catene sociali e dal mondo esterno; in cui la propria mente esiste solo nel proprio “io”.

S’apre un concetto tripartitico di accesso alla realtà in sé: delle cose (II), di sé (III), del tutto (I).

- Intuito e Io

I tre grandi picchi meditativi, o grandi intuizioni, hanno tutti a che fare con l’io annotandolo come «sintomo privilegiato all’interno del soggetto»,31 come «fonte di polarizzazione per l’intero della coscienza»32 e per il cui sospendersi si sospende anche la coscienza coi suoi schemi; con questa differenza fischeriana:

- Nella prima meditazione (I) si ha la sospensione dell’io e del mondo esterno. Un’ipoattività cerebrale;

- Nella seconda meditazione (II) si ha la sospensione dell’io e del mondo esterno a eccezione dell’oggetto di contemplazione. Un’iperattività cerebrale su un oggetto esterno che porta alla sospensione del restante;

- Nella terza meditazione (III) si ha la sospensione del mondo esterno con la presa esclusiva del proprio io. Un’iperattività cerebrale sul proprio io che porta alla sospensione del restante.

L’operazione mistica, [pertanto], è un’operazione che si paga in prima persona, in quanto, a intender bene, è un’operazione in cui si paga la prima persona. A morire, insomma, è l’Io.33

Tali sospensioni dell’io (I, II, III), legando direttamente o indirettamente l’io al linguaggio, potrebbero giustificare l’esperienza a-linguistica dell’estasi, della visione intuitiva. Dove il concetto di sospensione viene ascritto all’attenzione e alla concentrazione – in sanscrito śamatha.

- Intuito e Realtà in sé

La sensazione che accomuna i nostri tre picchi estatici è di perdita di contatto col mondo e successivo trasferimento della propria mente altrove – out of body experience – tramite l’entrata in uno stato di estasi e illuminazione (I, II, III) in cui il soggetto contemplante e l’oggetto di contemplazione coesistono in uno, divengono uno, vissuto senza schemi e parole, senza alcun rimando ad alcuna propria relazione fisica o vissuto biologico o coscienza schematizzante, dove «[l’anima] diventa ciò che contempla»,34 e nell’abbandonarsi dell’anima al contemplato la trasparenza a sé di esso,35 l’accesso alla realtà in sé, un’unione senza intermediari fra soggetto e oggetto, un’esperienza diretta e immediata dell’oggetto di contemplazione, in accoglienza aperta – in tibetano rig-pa. La visione sovrasensibile dell’intuito, l’estasi.

Lo si è designato con tanti nomi, legati fra loro da un’oscura concordanza: lo si è, di volta in volta, chiamato condizione o stato d’amore, di bontà, di distacco dal mondo, di contemplazione, di visione, di meditazione, di avvicinamento a Dio, di estasi, di svuotamento della volontà […] Nell’immagine di questo mondo diverso non esistono più né misura, né precisione, né finalità, né causa, e il bene e il male scompaiono, senza che ci sia costretti ad elevarsi al di sopra di essi. Tutte queste forme di rapporto vengono sostituite dal confluire della nostra essenza in quella delle cose e degli altri uomini. Tale confluenza si accresce e diminuisce misteriosamente. Si tratta dello stato in cui l’immagine di ogni oggetto non diventa più fine pratico, ma vissuto senza parole.36

- Intuito e Saggezza

Il nodo centrale di questi tre picchi estatici (intuitivi-meditativi) è dunque lo spostamento della propria identità in un’altra (I, II) o il suo totale isolamento (III): una dissociazione dell’io, un’esperienza di dislocazione, con la corrispettiva sensazione di smarrimento di sé, di distanziamento dai propri schemi psichici – come la capacità dell’identità di dividere il mondo fra esterno e interno – e loro conseguente messa in crisi. Una crisi da intendersi non solo in senso positivo di possibilità di cambiamento, ma anche in senso negativo di pericolo di caduta in uno stato di paranoia e correlati.

I nostri maestri hanno insegnato: quattro entrarono nel Pardés [giardino]. Erano Ben Azài, Ben Zomà, Achèr e Rabbi Akivà. Rabbi Akivà disse loro: “Quando arriverete alla pietra di marmo puro, non dite ‛Acqua! Acqua!’ perché è detto: ‛Chi parla menzogne non starà davanti ai miei occhi’ (Salmi 101:7)”. Ben Azài guardò e morì. Di lui è scritto, “preziosa agli occhi di HaShèm è la morte dei suoi pii [discepoli]” (Salmi 116:15). Ben Zomà guardò e ne fu leso [impazzì]. Di lui, è scritto: “hai trovato del miele? mangiarne con discrezione perché non ti riempia, e tu ti trovi a vomitarlo” (Proverbi 25:16). Achèr tagliò i germogli [divenne apostata]. Rabbi Akivà entrò e uscì in pace.37

Nell’esperienza di queste visioni estatiche quindi «bisogna essere grandi saggi come Rabbi Akivà per superare indenni [lo smarrimento di sé e le sue possibili ricadute nell’apostasia, nella follia, nella morte]».38

- Intuito, Luce e Buio

Con parole moderne si può raccontare lo stato di estasi – dal greco ex-stasis, essere fuori – come un entrare in contatto coll’essenza, la realtà in sé. Ciò può avvenire attraverso un raccoglimento interiore – meditazione – atto a interrompere i rapporti con l’esterno per giungere appunto alla pura essenza di ciò che è in contemplazione dentro di noi. Ritrovandoci così davanti a una visione intuitiva che

[…] quanto più in alto vuole ascendere, con tanta più forza le sue radici si spingono dentro la terra, verso il basso, nel buio, nel profondo – nel male.39

Dove però in tale esperienza estatica non testimonio propriamente un incontro col male, piuttosto con quella sensazione di sgomento che si istilla nell’esperire quell’inusuale voragine gravitazionale, assieme di lucenti visioni (ascesa) e buie profondità (radici), così lontana da qualsiasi esperienza mondana. Un incontro col buio, insomma, non da intendersi come mancanza di luce ma come dato dalla troppa luce, una oscurità luminosa. Così che talvolta «il prezzo della contemplazione della luce […] è l’oscurità».40 Dove talvolta l’oscurità non dipanata, in male si trasforma in noi.

- Intuito e Forma

La visione intuitiva, cioè l’esperienza estatica, è quindi un simultaneo processo di ascesa-discesa. Possiamo immaginarla prendendo B come soggetto contemplante e A come oggetto di contemplazione, e considerando matematicamente A={B} come ascesa di B in A, e logicamente A(B) come discesa di A in B. Tale per cui:

A={B}↔A(B)

Tanto più B ascende ad A, tanto più A discende in B.

Questa formula (2016) è una considerazione su molte cose: se Bergson predica il suo essere Anti-kantiano, logicamente A(B), allora A è l’insieme di B, matematicamente A={B}. Inversamente se A è l’insieme di B allora B ha la proprietà A. Comprendiamone il senso:

- L’oggetto A può essere un oggetto esterno, trascendente, universale, composto A={B} oppure può essere un oggetto interno, immanente, particolare, semplice A(B);

- Il soggetto B è ciò che trascende all’oggetto A={B} oppure è ciò che lo predica in sé A(B).

Vediamone alcune applicazioni, con semantiche profondamente diverse, per intuirne lo spirito:

- Se diversi soggetti B separati fra loro predicano lo stesso oggetto A, ossia A(B), quest’ultimo non viene a separarsi ma resta intero poiché legame fra i diversi soggetti e ciò che è un legame è un’unione A={B};

- La nostra mediata esperienza esterna A={B} è nel contempo ciò che portiamo fra le nostre immediate esperienze interne A(B);

- Più è semplice A(B) più è generale A={B};

- Tanto più B contempla dentro di sé A, ossia A(B), tanto più B trascende fuori di sé verso A, ossia A={B};

- Non si può togliere a B l’universale A={B}, come non le si può togliere il particolare A(B), poiché ogni cosa è universale e particolare sotto rapporti diversi;

- Il principio unico è assieme l’inizio, semplice proprietà intaccabile d’ogni cosa A(B), e la fine, composto sintetico analizzabile d’ogni cosa A={B}.

Tutte queste applicazioni hanno un comun denominatore: fanno coincidere l’oggetto A esterno trascendente universale con la proprietà A interna immanente particolare, del soggetto B. Così che il soggetto possa ascendere A={B} pur rimanendo quaggiù A(B).

Ritorna in te stesso e guarda; e se non ti vedi ancora bello, fai come lo scultore di una statua che deve diventare bella; egli infatti toglie, raschia, leviga, rende puro, finché sulla statua non compare un bel volto. […] Anche tu allora togli via il superfluo e raddrizza ciò che è storto, rischiara ciò che è oscuro, rendilo brillante e non cessare di cercare […] Sei divenuto questo? Lo vedi? […] Se vedi che sei diventato questo, allora sei diventato visione; abbi fiducia in te: pur rimanendo quaggiù sei asceso.41

Nota: oltre le esperienze sensibili, rispondenti alla condizione formale della nostra formula, dobbiamo invece impostare, oltre questo saggio, degli accorgimenti a livello logico e matematico.

- Intuito, Oriente e Occidente

Dalla sopra citazione del Talmud Hagigah, l’esperienza estatica, con le sue visioni lucenti e buie profondità, può essere vissuta in un misto di fascino e terrore, rispettivamente alla saggezza del suo contraente. Per i maestri orientali, ad esempio, la dissociazione dell’io (I) è un’esperienza numinosa che porta a una sensazione oceanica di pace e serenità, di incommensurabile felicità. Per altri invece, le tempeste dissociative dell’io (II) hanno rappresentato la rovina: così per Nietzsche, Gödel, Holderin, Paolo Casalegno e altri. Non voglio con questo attribuire alla filosofia orientale maggiore saggezza di quella di cui è portatrice la filosofia occidentale, poiché vi è un fattore rilevante a rendere così diverse le loro reazioni a tali esperienze estatiche della visione intuitiva.

La filosofia orientale non si pone l’onere di restituire l’esperienza estatica attraverso un linguaggio lineare necessario a una chiara conoscenza scientifica, tutt’altro: essa esprime tali esperienze esclusivamente attraverso immagini, fantasie, metafore e poesie di per sé ambigue, a vasta interpretazione, che aiutano sì a porsi in atteggiamenti di comprensione, ma non di spiegazione. Mentre quando cerca la linearità del linguaggio descrittivo, si imbatte in spiegazioni che sono o appaiono paradossali e piene di contraddizioni logiche. Di ciò essa ne dà la colpa al «linguaggio umano […] troppo povero per esprimere la reale natura della Verità assoluta»,42 aprendo a un problema teorico di prima grandezza: «fare dell’assoluto [ineffabile] un determinato [effabile]».43 Ciononostante resta che tali sue apparenti contraddizioni segnano la comparsa nelle sue narrazioni di contenuti appartenenti a parti dissociate di sé:

Ci siamo lasciati molte migliaia di eoni fa, e tuttavia non siamo stati separati nemmeno per un istante. Tutto il giorno ci troviamo faccia a faccia, eppure mai ci siamo incontrati.

(Maestro Zen Daito)

L’ivi citazione del Maestro Zen Daito al suo discepolo e imperatore Godaigo, è stata utilizzata da Capra nel Tao della Fisica come similitudine fra stranezze orientali e quantistiche (es. entanglement quantistico). La differenza è che mentre l’oriente afferma l’impossibilità linguistica di spiegarle, queste cose strane, la fisica occidentale invece ne cerca un linguaggio e interpretazione lineare. In occidente infatti, contrariamente all’oriente, la filosofia si arrischia nel connaturale bisogno di rilevare, descrivere e mettere in conoscenza e coscienza anche le esperienze estatiche, quindi di trasporre l’immediatezza dell’estasi in un mediato linguaggio lineare, ritrovandosi fra le inondazioni dei suoi opposti ascesa-discesa, luce-buio, universale-particolare… Opposti che risultano insanabili a chi non sa il fondamento – sciogliente gli opposti in uno – e si ritrova così lacerato nella propria identità fra uno e l’altro opposto (es. infinito-finito), fino a estremizzarli come “aggressivi” per la propria incapacità di riconciliarli, generando una coscienza infelice. Così da poter parlare, in questi casi, di esperienze traumatiche nella misura in cui le stesse superano le nostre capacità di ricostruirne il significato, generando un conseguente senso di confusione che accresce la lacerazione e che mette in evidenza come: la dissociazione da uno o l’altro opposto, può fungere momentaneamente come modo per proteggersi dall’apparente caos e incomprensibilità, benché la sua prolungata esposizione possa produrre stati di nevrosi e psicosi.

- Intuito e Dissociazione

Parliamo di una dissociazione intesa non solo in senso pericoloso, ma anche benevolo, un po’ come la intendeva il primo studioso che l’ha usata, Pierre Janet: nella possibilità naturale di poter disporre la propria mente a fare più cose contemporaneamente. Come quando dissociamo la nostra mente impegnandola, da una parte, alla guida dell’automobile, dall’altra parte, alla conversazione con il passeggero.

Sulle esperienze traumatiche, la dissociazione preserva l’identità da un collasso ed evita che possa venir meno il senso di continuità personale, particolarmente quando tali esperienze sono ripetute ed intense.44

In psicoanalisi, pertanto, gli stati di estasi possono capitare anche a seguito di traumi, poiché in tali circostanze si innesca un processo di dissociazione psichica dal dolore, che porta a una metamorfosi della propria psiche che può giungere finanche a visioni estatiche.45 Ciò non toglie che se la dissociazione da un mondo è la porta di ingresso all’unione con un altro mondo (es. per spostare la penna devo dissociarla da un punto per associarla a un altro; per vedere la realtà in sé, l’intelletto deve dissociarsi dai propri schemi psicofisici), di tale porta a volte è la felicità la chiave di apertura. Borbottiamo46 cioè il dolore e la felicità fra i mezzi per giungere agli stati mistici della visione intuitiva; ovverosia una immedesimazione nell’altro possibile sia fra esseri fra loro in conflitto, in opposizione, in disparità (sulle linee del dolore analitico e dividente), sia fra esseri fra loro simpatici, armonici, paritari (sulle linee della felicità sintetica e unificante), in virtù della stessa interezza di fondo su cui si esercitano.

- Intuito e Dio

La visione dell’intelletto puro, l’intuito, è detta lo sguardo di Dio, poiché vede le cose per quello che sono in sé. Ciò però non significa identificare questi picchi estatici (intuitivi meditativi) come atti esclusivi di pratiche religiose o di interventi divini, anche se in alcuni casi potrebbe avvenire così, e anche se poi tutti questi picchi hanno come effetto che il loro contraente

viva in un “fondo di infinito” […] oltre il limite della finitudine [sperimentando una comprensione] qualitativamente diversa dalla conoscenza discorsiva […] portata oltre i limiti normali del suo rapporto con il reale.47

Propriamente la visione intuitiva «non riguarda principalmente la dimensione religiosa. Semmai ha a che fare con quella del sacro, di cui il religioso non è che un sottoinsieme».48 In altre parole: «il divino nella mistica [non] è un superlativo della religione»49 la quale è invece uno dei mezzi di contatto fra l’uomo e il divino. Infatti esistono diversi sacri templi e fedi, icone, cose e luoghi, persino persone, animali e piante, e per uno o l’altro, «non l’opera [sacra], ma la Grazia è la dimensione decisiva».50 Ovvero esistono diversi viatici alla visione intuitiva, ma alla fine tutto si rimette allo stato di grazia del visionario; su cui paralizza la bontà di Tommaso D’Aquino: la grazia è supra meritum personae.51

S’evince oltremodo che le visioni intuitive sottendono l’esistenza di una realtà altra da quella apparente: una realtà in sé accessibile esclusivamente in intelletto puro, per via esclusivamente intelligibile, ma da cui i fenomeni appaiono e di cui sono esempi di verità, quegli aspetti di verità che riusciamo a cogliere tramite l’orientamento del nostro apparato psicofisico.52 Nell’idea propria che: se il fondamento è vero, da esso può darsi il vero.53

È facile presumere che nell’intelletto di Dio la visione intuitiva e la visione concettuale coincidano. Ma per chi non è Dio si conta uno scarto intellettuale fra la visione intuitiva dell’intero oggetto per quello che è in sé indipendente da me, e la visione concettuale di una parte dell’oggetto per quello che è per me dipendente da me (da ciò che sono, i miei presupposti, sensi, utilità, interessi, intenzioni, linguaggio e via discorrendo). Sì che, se per intelletto intuitivo la «verità profonda [dell’uomo] non è diversa dal principio divino»,54 dal lato dell’intelletto concettuale, invece, non ci è affatto dato confondere Dio e l’uomo: la parola del primo segna, controlla, ordina, qualunque cosa; quella del secondo, solo qualcosa.

- Intuito e Stati di coscienza

Esperienze estatiche (visioni intuitive) oltre la pratica religiosa ne troviamo nel cinema, basti consultare la teoria cinematografica di Sergej Michajlovič Ejzenštejn puntellata dal concetto di estasi; oppure si ritrovano nei resoconti di alcuni artisti come Van Gogh che parlano di forze superiori a loro stessi, di visioni e rapimenti estatici alla base delle loro produzioni; oppure ricordiamo alcune pratiche primitive tipo sciamaniche che giungono a visioni mistiche grazie all’intervento di psicotici naturali come il peyote, l’ayahuasca etc più pacatamente THC e similari; oppure pensiamo ad altre pratiche moderne di tipo artificiale come LSD con le sue spinte psicodinamiche. Oltre cui ricordiamo l’endorfina che ci arrende davanti alle prove che gli stati di coscienza possono essere cambiati da sostanze autoprodotte nel cervello.

La modificazione degli stati di coscienza [in alcuni casi finanche a stati di estasi] avviene non soltanto attraverso l’uso o la sperimentazione di sostanze, piante e tecniche, ma è lo stesso corpo umano a produrne, se opportunamente stimolato. In questo processo giocano un ruolo fondamentale i mediatori chimici secreti dai nostri organismi come dopamina, adrenalina, endorfina, ma anche particolari stati d’animo: innamoramento; ira; depressione; […].

(SISSC – Società Italiana per lo studio degli stati di Coscienza)55

Stati di coscienza per giunta modificabili dai diversi campi magnetici della Terra, dalle alterazioni magnetiche prodotte dai terremoti o da apparecchiature in grado di stimolare il cervello umano con campi magnetici a bassa intensità, come il famoso “elmetto” di Michael Persinger – e altre faccende.56 E tutta questa raccolta per ricordare che: finché gli stati di coscienza possono essere modificati, fin lì è presumibile la loro modificazione, fin agli stati di estasi della visione intuitiva.

- Conclusione

Abbiamo ricordato che conseguire la visione intuitiva è accedere alla realtà in sé delle cose (II), di sé (III) e dell’universo tutto (I). È intelligenza, affinabile, praticabile. E abbiamo ricordato che vi sono tecniche per staccarsi dai propri limiti fisici, per entrare in uno stato di estasi e visione intuitiva del mondo; metodi e mezzi di distaccamento spirituale, da cui atti di trapassamento spirituale con cui osservare la realtà per quello che è, immedesimandosi completamente con essa. E abbiamo anche ricordato che l’osservazione sovrasensibile della mente, l’intuito, è senza parola. Sarà quindi da dire come comunicare questi stati di estasi, la nostra esperienza di essi, ma questa è questione di concetti e linguaggi; parole capaci anche di ascendere a veste di “trampolini al divino”, fra preghiere e mantra, poetica etc, con cui anche sperimentare l’estasi quando toccati dalla parola “divina” che rivela ed eleva. E poi l’immedesimazione dell’empatia: modo con cui – dice Edith Stein – si costituisci un rapporto conoscitivo fra gli esseri. E il tutt’uno dell’amore: unione trasformante, divinizzante, che si realizza tramite l’amor perfetto – dice Edith Stein. Tutti atti, questi, capaci di spingersi sino alla temporanea e indistinguibile unità all’altro, chiavi di esperienze estatiche. Qua però ci siamo interessati tutto intorno al mero aspetto di accesso alla realtà in sé, che chiede la visione intuitiva; quale che sia la chiave con cui la si apre. Inderogabilmente: riconoscere l’intuito è riconoscere l’accesso all’in sé; è riconoscere un paradigma che abbia fra i suoi presupposti l’accesso intelligibile all’in sé, oltreché sensibile al fenomeno, con nessuna forma di disgregazione e sbriciolamento né del sovrasensibile né del sensibile, ma il riconoscimento del loro essere entrambi veri, legati su piani diversi.

Note

1 Si è soliti affrontare l’intuito confrontandolo con l’intelletto. Per Kant, ad esempio, la facoltà di pensare è l’intelletto e non può intuire nulla. Per Bergson, invece, la conoscenza si muove tra i dati dell’intuizione immediata e il lavoro di fissazione, divisione e ricostruzione che l’intelletto persegue intorno all’intuizione. Il nostro studio, invece, prevede un unico intelletto dotato di due differenti forme di intelligenza, l’intuito e il concetto. Nel nostro discorso, quindi, l’intelletto concettuale assume il ruolo di ciò che quelli chiamavano intelletto e che ora è ordinariamente distinto in intelligenze multiple (Gardner); con tutte le conseguenti differenze che emergono nel proseguo del discorso: tra cui il non bisogno di trascendere la propria intelligenza per avere una visione intuitiva. Non so invece nulla dell’intuizione sensibile, e per non rischiare di confondermi con l’istinto: per intuito indico esclusivamente l’intuizione intellettuale come forma pura e passiva di intelligenza.

2 Vito j. Ceravolo, «Fisica e Psiche. Una teoria preliminare e strumenti di lavoro», in Filosofia e nuovi sentieri, 2021.

3 Guido Cusinato, «Intuizione e percezione: Bergson nella prospettiva di Scheler», in “Annali” di discipline filosofiche, Università di Bologna 1986, n. 8, pp. 117-145, p. 135.

4 Ibid.

5 Ivi, p. 119.

6 Ivi, p. 124.

7 Henri Bergson, «Introduction à la métaphysique», in H. Bergson, Oeuvres, textes annotés par André Robinet, Presses Universitaires de France (Puf), Paris 1959, p. 1393.

8 Johann W. Goethe, Massime e riflessioni, Theoria, Roma-Napoli 1983, vol. I, p. 74: «Vero simbolismo è quello in cui l’elemento particolare rappresenta quello più generale». A cui richiamare la legge di René Guénon: «il piccolo può simboleggiare il grande, l’inferiore il superiore, la parte il tutto, mai viceversa». Legge dagli antichi sentori alchimisti, Quod superios, quod inferios, dove il simbolo rappresenta sempre un ordine. F. Th. Visher definisce il simbolo come una connessione fra immagine e significato: l’immagine è il visibile; il significato è il concetto; la loro comparazione è il simbolo. Una connessione trina così come è trino il rapporto essere/parola/pensiero nelle riflessioni di Raimon Panikkar; in cui appunto si distingue il concetto-pensiero dal simbolo-parola che lo media. D’altra parte Pavel Florenskij, in Il simbolo e la forma, afferma che “la simbolica si svela tramite lo spirito nella profondità del nostro essere”, mostrandosi come una comparazione effettuata sotto l’azione dello spirito, oltreché poiesis che aumenta il valore del significato e non lo segrega come nei significaci univoci della scienza, la cifra per aprirsi all’eterno (Florenskij), oltreché capace di immergersi nel linguaggio mitico, oltreché ricolmo di una vastissima letteratura. Per tale carattere fortemente stratificato del simbolo, preferisco affrontare il nostro discorso col termine “segno”, tramite cui anche si esprime il simbolo (o segno esoterico), in un’interpretazione però più semplice, con cui affermare: tutto ciò che appare è segno (simbolo, suono, traccia, colore, parola etc) di ciò da cui appare.

9 Max Scheler, cit. in Guido Cusinato, «Intuizione e percezione», cit. alla nt. 3, p. 124.

10 Ivi. p. 125.

11 Ibid.

12 Ivi, p. 126.

13 Felice Cimatti, «L’esperienza psicoanalitica come prassi mistica», in Inconscio. Rivista italiana di Filosofia e Psicoanalisi, 2019, pp. 96-120, p. 115.

14 Ivi, p. 109.

15 La cultura idealista e nichilista attribuisce a questo tutto sovrasensibile la mancanza di realtà, poiché riconosce come unica realtà quella relazionata dei fenomeni. Noi invece chiamiamo realtà abbondante quella che costoro chiamano realtà mancante, giacché riconosciamo la realtà sia del mondo sovrasensibile irrelato (intero) sia del mondo sensibile relazionato (parte). Così permettendoci di uscire dall’idealismo senza ricadere nel realismo. In risposta alla classica domanda di Maurice Merleau-Ponty («Le mouvement philosophique moderne. Un entretien avec Maurice Merleau-Ponty», in entretien réalisé par Maurice Fleurent, Carrefour 1946, n. 92, p. 23): “comment sortir de l’idéalisme sans retomber dans la naïveté du réalisme?” Ebbene: riconoscendo la verità e accessibilità sia dell’in sé (intero) che del fenomeno (parte), su piani diversi, ma legati.

16 Fritjof Capra, Il Tao della fisica, tr. it G. Salio, Adelphi, Milano 1982, p. 44.

17 Sappiamo che non si può mai descrivere completamente qualcosa poiché richiederebbe un’analisi senza fine. Eppure, sotto alcune sintesi e sensazioni, in qualche base, ci è dato descriverne la relativa interezza delle cose sensibili: questo cuscino è completamente rosso! Ciò non avviene per gli oggetti sovrasensibili (irrelati) la cui interezza non è relativamente accessibile sotto alcuna base, per nessuna analisi e sensazione, solo all’infinito.

18 I relativismi epistemologici di Kuhn (per cui l’adesione a un paradigma scientifico è una scelta fortemente fideistica), di Lakatos (per cui si dovrebbe continuare a scommettere su programmi regressivi-falsi da cui potrebbero scaturire dei progressi), di Feyerabend (per cui la metodologia della scienza dovrebbe procedere in modo caotico), si muovono su un’idea di razionalità capace di cogliere le condizioni extra-scientifiche, sociali, pratiche e storiche alle quali la scienza è soggetta, oltre a cogliere le mere inferenze logico-deduttive. Costoro sono considerati irrazionali dall’epistemologia tradizionale di tipo esclusivamente calcolante e sillogistico-deduttivo, giacché non conformi e non regolari alla tradizione neopositivista, pur mostrando un processo razionale nel ricostruire il cammino della ricerca scientifica. Quindi, in questo caso, irrazionali solo dal punto di vista di quel razionale che non li riconosce regolari, e non in quanto mancanti di una propria diversa razionalità.

19 La razionalità è uno strumento di conoscenza segnica, con la sua pluralità razionale (parzialità), mentre la ragione è l’oggetto in sé di conoscenza non segnica, con la sua unità della ragione (interezza). Ne segue che la ragione in sé (noumeno) ci rimane senza segno, irrazionale alle nostre capacità razionali, accessibile solo per via intelligibile, in puro intuito. Leibniz ne acuirebbe che ogni cosa ha in sé una ragione, per la quale appare in alcuni suoi aspetti (razionale o irrazionale) relativamente all’osservatore. Per l’osservatore Dio, ad esempio, in cui concetto e intuito si eguagliano, «tutto ciò che è reale è razionale» (Hegel). Per l’osservatore uomo, che non ha questa eguaglianza, possono invece accadere fatti irrazionali, come quei numeri che chiama irrazionali per la propria mancata potenza infinita di calcolo.

20 Giuseppe Vitiello, «Opacità del mondo e conoscenza», in Etque. Materiali tra filosofia e psicoterapia, 2016, 18 n.s, pp. 17-32, p. 21.

21 Roland Fischer, «A cartography of the Ecstatic and Meditative States», in Science,1971, 174 n.4012.

22 Ivi. Lo studio non prende in considerazione l’indicatore psicofisiologico di risposta all’orientamento. Esso è invece considerato da altri studiosi per indicare la soglia di modificazione della coscienza in stato mistico. Cfr. Margnelli 2000.

23 Ivi. Il modello è stato confermato da registrazioni sui sistemi parasimpatico e simpatico, indicati rispettivamente da Fischer, in figura 1, come trophotropic ed ergotropic. Cfr. Margnelli 2000.

24 Guido Cusinato, «Intuizione e percezione», cit. alla nt. 3, p. 128: «La differenza [di Bergson] con Scheler è notevole. Non si tratta di mettere fra parentesi la percezione sensibile [Bergson], ma spezzare i limiti di questa oltrepassandola [Scheler]».

25 Marco Margnelli, «Intervista a Marco Margnelli», (a cura di) M. Lorenzetti, in Bollettino d’informazione Società Italiana Stati di Coscienza, n.3 dicembre 1996, n. 4 aprile 1999, n.7 giugno 2000. L’intervista mi è stata gentilmente concessa in bozza informale dalla SISSC (Società Italiana per lo studio degli stati di Coscienza) nel 2021, che ringrazio.

26 Roland Fischer, «A cartography», cit. alla nt. 21. In figura 1 (di Fischer) viene chiamata estasi la massima velocità di elaborazione del cervello dei mistici occidentali, mantenendo il nome samādhi per l’inverso orientale. Per economia, chiamiamo mistici i meditanti di uno e dell’altro picco, da oriente a occidente, ed estasi il risultato finale di entrambi.

27 Ivi. Dalla figura 1 cancello la cartografia degli stati di “allucinazione, meditazione etc” per descrivere solo le fasi di velocità dell’elaborazione cerebrale e correlati stati di orientamento.

28 Newberg, A. e D’Aquili, E., Dio nel cervello. La prova biologica della fede, Mondadori, Milano 2002.

29 Ibid. Ciò che descrivo nelle meditazioni (I) e (II) è una sintesi fino al capito VI del libro citato, integrato del concetto psicologico dell’io e allargato, nella meditazione (II), a ogni oggetto.

30 Patañjali, cit. in Felice Cimatti, «L’esperienza psicoanalitica come prassi mistica», cit. alla nt. 13, p. 105.

31 Jacques Lacan, Il Seminario. Libro I. Gli scritti tecnici di Freud, 1953-1954, (a cura di) A. Di Caccia, Einaudi, Torino 2014, pp. 20-21: «tutto il progresso di questa psicologia [freudiana] dell’io si può riassumere nei seguenti termini: l’io è strutturato esattamente come un sintomo. Non è altro che un sintomo privilegiato all’interno del soggetto. È il sintomo umano per eccellenza, la malattia mentale dell’uomo. […] Nulla lo distingue da un sintomo. […] Si tratta di sapere se il senso dell’ego travalica l’io».

32 Alice Pugliese, «Io puro, io reale e storicità immanente del soggetto. A partire dalBleistiftmanuskript (1912) di Husserl», in B@belonline. Rivista Online di Filosofia,2020, pp. 55-65, p. 57.

33 Alessandra Campo, «Mensch, werde wesentilich! Mistica, contingenza ed essenza in Lacan», in Inconscio. Rivista italiana di Filosofia e Psicoanalisi, 2019, pp. 66-94, p. 67.

34 Plotino, Enneadi, IV, 3, 8.

35 Aldo Stella, La prefazione alla fenomenologia dello spirito di Hegel, Aracne, Roma 2021, p. 28: «Se il conoscere si abbandonasse totalmente alla cosa, allora sarebbe uno con essa, sì che la conoscenza cesserebbe di valere come una relazione e diventerebbe la trasparenza a sé della cosa».

36 Robert Musil, cit. in Massimo Leone, «Estasi/Ecstay», in Lexia. Rivista di semiotica, 2014, 15-16, p. 156.

37 Talmud Hagigah 14b, cit. in Ivi, p. 31.

38 Ibid.

39 Friedrich Nietzsche, Così parlò Zarathustra, tr. it A.M. Carpi, Newton Compton, Roma 2017, Dell’albero sul fianco della montagna.

40 Francesca Rigotti, Buio, Bologna, il Mulino 2020, p. 33.

41 Plotino, Enneadi, I, 6.

42 Walpola Rahula, L’insegnamento del Buddha, tr. it M.A. Falà, Adelphi, Milano 2019, p. 65.

43 Aldo Stella, La prefazione alla fenomenologia,cit. alla nt. 35, p. 17.

44 Lorenzo Cionini, Traumi relazionali multipli e dissociazione: la logica dell’assurdo, (a cura di) M.L. Manca, Amore e psiche. La dimensione corporea in psicoterapia, Alpes Italia, Roma 2018, pp. 71-81, p. 73.

45 Vi è un ampia lettura sul tema, come ad esempio la via mistica di santa Teresa d’Avila che «passa attraverso […] le malattie, le inquietudini, che diventano le pene tormentose dell’angoscia» (Brezzi, 2016, p. 42).

46 Da Scheler (Essenza e forma della simpatia, 1923), George Gurvitch (Les tendances actuelles de la philosophie allemande, 1930)presenta la concezione scheleriana della simpatia come azione di trascendimento del proprio io e penetrazione in un altro oggetto. Paule Ricoeur (Simpatia e rispetto, in Emmanuel Levinas, Gabriel Marcel, Paul Ricoeur; Il pensiero dell’altro, Edizioni lavorative, Roma 2008)critica Scheler per aver assegnato alla simpatia un ruolo privilegiato nella relazione con altro, rispetto ad altri sentimenti intersoggettivi che altrettanto possono governare le relazioni, quali ad esempio gelosia e odio. Di nostro “borbottiamo” perché dal considerare la felicità in questi termini c’è il rischio di giungere alla coscienza infelice di Hegel.

47 Rossano Zar Friz, «Teologia spirituale, mistica e filosofia. Il loro rapporto nella riflessione teologica di Charles André Bernard», in Mysterio. Rivista di Spiritualità e Mistica, 2008, 2, pp. 93-120, pp. 117-118.

48 Felice Cimatti, «L’esperienza psicoanalitica come prassi mistica», cit. alla nt. 13, p. 97.

49 Francesca Brezzi, «Filosofia e mistica», in B@belonline. Rivista Online di Filosofia, 2016, vol. 1/2, p. 121.

50 Ivi, p. 26.

51 Ivi, p. 46.

52 Vito j. Ceravolo, «Percepire il mondo», in Filosofia e nuovi sentieri, 2021.

53 Per la formula ex vero non sequitur nisi verum, se riconosciamo vero il fondamento allora vi è una verità sistemica anteposta a ogni accadere secondo, per la quale: è vero che x è x (è vero che, il contraddittorio è contraddittorio, il falso è falso, etc). Da Hegel per cui solo l’assoluto è reale mentre il relativo non è vero, e dall’oriente coi sui veli di Maya, una metamorfosi che riconosce vero sia l’assoluto che il relativo, il sovrasensibile e il sensibile, la realtà in sé (irrelata) e la realtà fenomenica (relazionata); fra immobili verità di ragione e mobili verità sensibili.

54 Francesca Brezzi, «Filosofia e mistica», cit. alla nt. 49, p. 112.

55 https://sissc.it/psichedelia/stati-indotti/, 2021.

56 Franco Landriscina, «Le basi neurofisiologiche delle esperienze mistiche e visionarie», in Altrove. Annuario della Società Italiana per lo Studio degli Stati di Coscienza, 2002.